Se lhe parece, caro leitor, que Os Crimes de Limehouse parece ser nome de um conto de Sherlock Holmes que Arthur Conan Doyle nunca escreveu, poderia andar mais longe da verdade. A comparação é exagerada, talvez – o detetive interpretado por Bill Nighy (um ator que não vemos o suficiente e que tem o poder não só de desaparecer dentro dos personagens como também de os reduzir e depurar de tal forma que eles próprios nos surgem frágeis, como que prestes a desaparecer de cena a cada instante), todo ele dúvida e cautela, está longe de possuir os dons quase sobrenaturais de Holmes para a investigação forense, mas o tempo e o espaço em que ambos se movem é o mesmo: a Londres vitoriana de fins do século XIX, época que evoca imediatamente na nossa mente imagens de sombra e nevoeiro, de esqualidez de rua cruzada com a riqueza sórdida das classes altas, de intriga palaciana e desvarios imperialistas.

Esta é apenas a segunda longa-metragem de Juan Carlos Medina, realizador nascido em Miami, não obstante o nome espanhol e o facto de ter feito aqui um filme marcadamente britânico. Os Crimes de Limehouse – um bairro portuário de Londres – são, então, uma série de assassinatos grotescos (mostrados em cenas breves mas que não fogem ao gore), perpetrados por um assassino em série do estilo Jack o Estripador que se crê estar de alguma forma ligado ao mundo do espetáculo. Medina tenta ludibriar-nos ao alternar as encenações dos crimes sob a perspetiva dos diversos suspeitos, entre os quais um rechonchudo Karl Marx, numa piscadela de olhos à ideologia social do filósofo prussiano e a como ela não se refletia na sociedade inglesa da época. É o suficiente para perdermos o rasto às pistas que vão sendo deixadas pelo caminho, e para ampliar o impacto do twist final da praxe.

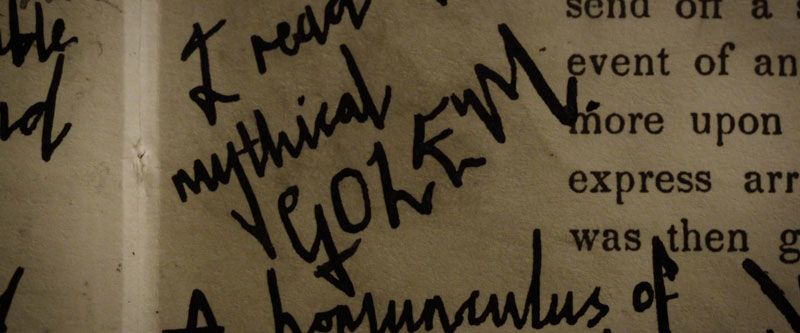

Mais interessante que o enredo de Os Crimes de Limehouse (numa altura em que abundam CSIs, NCISs e milhentas outras variantes televisivas da série em estilo caso da semana, o whodunit não tem o mesmo impacto que tinha há 140 anos, antes dos filmes e da massificação trazida pela televisão, e o desafio deste tipo de cinema é encontrar um fator diferenciador em relação ao que podemos, hoje, encontrar sem dificuldade em muitos outros formatos) é a reconstrução da época, e mais especialmente do ambiente de dance halls e das suas vedetas, das manobras por detrás das cenas e da linha muito ténue que existia – e existe, ainda – entre o brilho reluzente das aparências e o cheiro fétido do que se passa depois de cair o pano. E dos costumes e morais vitorianos, do tabu destruidor de reputações da homossexualidade – alude-se, num subplot mal explicado e ainda mais mal utilizado, ao facto de a orientação sexual do detetive o ter tornado numa espécie de suplente pouco utilizado da Scotland Yard – ao apetite voraz dos jornalistas e do público, de então como de agora, pelo escândalo e pela miséria.

Este é um filme de encenações sobre encenações, em que a coreografia dos crimes coexiste em paralelo com a dramaturgia das peças postas em cena no teatro em que convivem os personagens principais, em que, para citar um grande filme de John Ford, se imprime a lenda quando em lenda se torna a realidade. E se algo havemos de reter, então seja, na última cena, a ideia de que, aconteça o que acontecer, o espetáculo tem que continuar. A ilusão resiste a tudo o que se passa à sua volta. Ficamos com essa ideia mais do que com a competente mas pouco fulgurante história de detetives e criminosos que a antecede.

Sugestões de leitura:

O Castelo de Vidro: Força e Fragilidade numa Família Desestruturada

Televisão para Adultos: The Deuce, de David Simon e George Pelecanos

Comentários